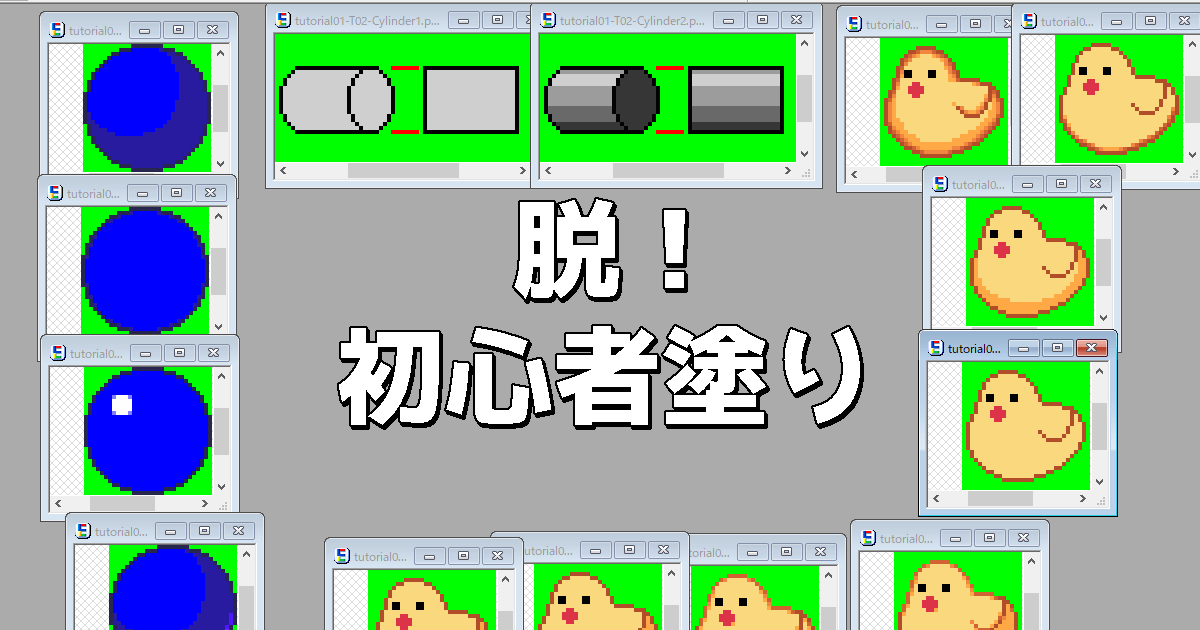

脱初心者!イマイチな塗りから脱却しよう

本ブログは自作ドット絵の公開がメイン。

制作で得た知識や反省を、作品と合わせて記録する役割を果たしています。

一方で「ドット絵を始めたけどイマイチしっくりこない初心者」へのヒントになれば最高という思いもあったり。

そこでドット絵講座風の記事を新設することにしました。

具体的な描き方に関してはネットに情報がたくさん存在しているので、本ブログでは切り口を変えます。

これまでドット絵を描いてきた経験を基に、初心者から抜け出す「考え方」に焦点を当てて描いていければと思っています。

今回は塗りについて。

ドット絵にはジャギ消し(アンチエイリアスとも呼ばれる)工程が存在するため、色を載せるだけでは塗り工程が終わりません。

初心者のうちはこの「ジャギ消し」と「塗り」の境界が曖昧なままドットを置いてしまうことが多いのではないでしょうか。

今回はその辺りについて私の考えを述べさせていただきたいと思います。

精神論的な内容になってしまうかもしれませんが、読み物として気軽にお楽しみください。

初心者にありがちなグラデーション塗り

ドット絵には「初心者がやりがちな塗り方」というのが存在します。

下の画像をご覧ください。

線を縁取るように色をグラデーション状に重ねています。

この塗り方はドット絵が野暮ったくなる上、「モアレ」というドット絵が汚く見える現象を引き起こしやすくなります。

モアレについては過去記事で触れたのでぜひご覧ください。

各々の画風があるため一概に失敗と言い難い部分こそあれど、この塗りを見て上手いと捉えるドッターは少ないでしょう。

グラデーション塗りに至る原因について2つ思いつきます。

1つは立体を把握できていないこと。

これは絵を描くための共通的な知識についての課題なのであまり深堀りしません。

ドット絵として考えたいのは2つ目。

ジャギ消しの強迫観念に駆られているのではないかということです。

ドット絵に興味を持ち描くまで至る方は、以前からジャギ消しという技術の存在を知っていてもおかしくありません。

知識が先行し「ドット絵ではジャギ消しをしないといけない思考」に陥っているのではないでしょうか。

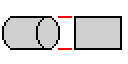

単純な図形で確認してみる

グラデーション塗りを行う思考について単純な図形で考察してみます。

円柱があったとして、皆さんはどう塗りますか?

ざっくりとですが下のような塗りになるでしょうか。

ここで注目してほしいのは、円柱の形に沿って横方向のグラデーション塗りになっている点です。

「グラデーション塗りはNGって言ってなかった?」と思う方もいらっしゃるでしょう。

正確には「形状にそぐわないグラデーション塗りはNG」です。

円柱が筒状であることを踏まえると上下のカーブに従って色が変化していくことは必然。

よってこのグラデーション塗りは問題ありません。

ひよこに当てはめるとどうでしょう。

円柱での成功例を考えると、線画に沿って影色を置けば立体感が出るでしょうか。

試しにその考え方で下側を塗ってみました。

ひよこは曲線が中心ですからジャギが目立ち、なんだか汚く見えます。

ジャギと聞いて次に思い浮かぶのは、ジャギ消しです。

説明用に、影色なしの状態で下側を処理してみました。

線に対して処理を行いますから、線が太っています。

さて、先ほどの影色を置いたひよこを思い出してください。

影色とジャギ消し、ドットの配置位置が被っていませんか?

2つを合わせるとこう。

線付近のジャギ消しドットと影色の層が合わさって、グラデーション塗りっぽくなりました。

これが初心者がはまるパターンです。

おそらく塗りとジャギ消しを同時に行うので、似た位置にある塗り用・ジャギ消し用ドットを混同しながら作業を進めています。

結果、役割があやふやなドットが増えて塗り・ジャギ消しどちらの効果もイマイチ、となるのではないでしょうか。

ジャギ消しは本当に必要?

初心者は一旦、ジャギ消しを忘れましょう。

ドットの角を緩和する技術がジャギ消しなのですから、ジャギがない線画を描けば本来は不要な技術というわけです。(そんなケースはほぼないでしょうけど……)

汚く見える部分を取り繕うために仕方なく使っている技術くらいに思って構いません。

ファミコン風などジャギ消しをしない画風も存在しますしね。

そんなわけで、ひよこをベタ塗りに修正してみました。

これでもレトロゲーム風のドット絵として通用する可能性は十分あると思いませんか?

初心者の方はまずこの状態で落ち着いて、目指すドット絵との差を確認してみましょう。

ジャギ消しなしでOKと思ったなら、ここで完成にしても全く問題ありません。

次の作品にいきましょう。

色塗りとジャギ消しを区別する

先ほどは描こうとしているドット絵にジャギ消しが必要か?を確認してもらいました。

本記事を読み進めている方は私のドット絵を好意的に受け取ってくれていると思うので、ジャギ消しを含む、ある程度の描き込みを行うタイプのドット絵を目指していることでしょう。

よって、ここから本題に入ります。

初心者が描き込みを行う際は「塗り用」と「ジャギ消し用」のドットの区別をつけて作業するようにしましょう。

ドット絵は1ドットの情報量が多いので塗り兼ジャギ消しなど、ドットが複数の意味を持つことはよくあります。

そんなドット絵を描けるようになるには、役割を考えてドットを置く習慣をつけなくてはなりません。

良いトレーニングになるはずです。

ひよこのドット絵を「塗り」と「ジャギ消し」2つに分けて確認してみましょう。

影色の塗り

ベタ塗りのひよこに影色をつけた画像が以下。

ドット絵に立体感を持たせるための塗り作業です。

ジャギの有無は塗りの質とほぼ無関係なので気にせずに。

とにかく立体に見えるかを気にしてください。

今回は「奥側は影色」というドット絵の定石に基づいて塗りました。

ジャギ消し

ジャギ消し用のドットを配置した画像が以下。

色をなじませてドットの角を目立たなくするための作業です。

中間色を置いたり線画を明るい色に置き換えたりして色差を少なくしました。

線を細く見せたり太らせたりする効果もあるので、塗りながら配置していると影色と混同しやすいので注意してください。

影色+ジャギ消し

塗り・ジャギ消しを比べると、全く異なるドット配置になることを分かっていただけたでしょうか。

絵が小さくなるほど被るドットが増えるとはいえ、役割の違いが配置に表れてきます。

前者はジャギ消しなしのレトロゲーム風、後者はあえて立体感をつけない画風として完成にしても問題ありません。

塗りとジャギ消し両方行う場合は 塗り → ジャギ消し の順番で作業するといいでしょう。

下地によってジャギ消し用ドットの色が変わってくるので。

塗りがうまくいかないときは

最後に、塗りの方法は1パターンだけでないことに触れておきます。

ドット絵を描いていると立体感を正しく把握して影色を塗ったのに、何だかしっくりこない場合があります。

下のドット絵をご覧ください。

影の付け方は間違ってはいないはずなのですが暗色の面積が大きいからか、なんだか重く見えるような……。

これは「脳内イメージと違う」問題ですが、「ドットの配置がうまく決まらない」問題なんてのもあったりします。

そういうときは別の表現方法を試してみるとうまくいったりします。

ハイライト

暗い色を置いて重く見えるなら、反対に明るい色を置く方法があります。

青いボールにハイライトを入れてみました。

影色を取り除いたことで全体的に軽くなり、おもちゃのゴムボールのようになりました。

影色と合わせて用いてももちろんOKです。

テカリのある素材の表現になる点は注意。

反射光

影色にアクセントを加えた途端にはまることがあります。

以下は影色の中に反射光を描き加えたドット絵。

物足りなさが薄れたような気がします。

影色と反射光は色彩を変えるのがポイント。

実は反射光を描くドッターと描かないドッターは二極化している傾向があり、反射光の有無で作者を特定できたりも。

ちなみに私はほぼ描かない側です。

ジャギ消しのみ

どうしても立体感が出せないなら、いっそのこと「塗らない」ことも選択肢に入れてみてください。

つまりジャギ消しをして完成です。

線画がちゃんとしていればジャギ消しだけでも十分なことは多いですよ。

ドット絵には「絵を描く技術」と「ドット絵を描く技術」の2つが必要です。

人体のバランスがおかしい、光源の位置がおかしい、パースがおかしい、というのは「絵を描く技術」、本記事で紹介した考え方は「ドット絵を描く技術」に分類されると思っています。

ドット絵を描いている間はやはり「ドット絵を描く技術」の方が伸びやすいので、初心者の方はまずこちらに集中してみるのがいいのではないでしょうか。

理論よりもドット絵のきれいさを優先するくらいがちょうどいいです。

絵の矛盾を指摘されたとしても「絵を描く技術」を学ぶ過程で補強していけば大丈夫。

かくいう私も勉強中です。

気楽にいきましょう。

それでは今週はここまで。

次の記事でお会いしましょう。