今回は人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険(ジョジョ)』のドット絵を制作しました。

ドット絵にしたのは初めてですがジョジョは好きな漫画の1つ。

こう言いつつも最新シリーズの『The JOJOLands』および前シリーズの『ジョジョリオン』を読んでいないのは恥ずかしいところです。

そんな理由もあって、完結まで読んだシリーズのうちで最も新しい『スティール・ボール・ラン』から題材を選びました。

癖の強いキャラクターなのでジョジョファンの方なら印象に残っていることでしょう。

ぜひ見ていってください。

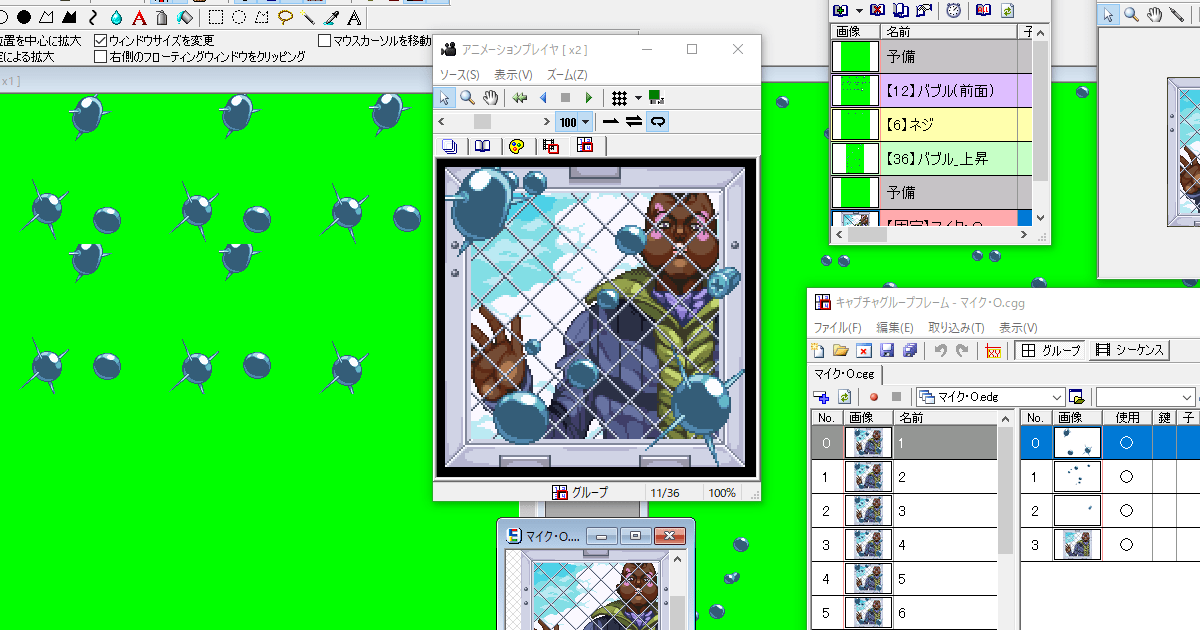

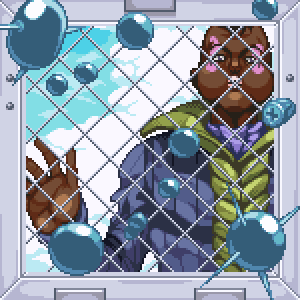

『ティール・ボール・ラン(SBR)』からアメリカ合衆国大統領を護衛するスタンド使い「マイク・O」

タイトル:『マイク・O』

制作時間:27.4時間

『ジョジョの奇妙な冒険』は週刊少年ジャンプに連載されていた漫画作品です。

現在は掲載誌をウルトラジャンプに移し第9部『The JOJOLands』が連載されています。

主人公や舞台設定はシリーズによって異なるものの作品が持つテーマは共通して「人間賛歌」。

かつては吸血鬼や究極生命体といった人知を超えた存在に対抗する人類を描いていました。

第3部からは「スタンド」による能力バトルを確立。

固有能力を活用した頭脳戦が見どころです。

『スティール・ボール・ラン』はそんなジョジョの第7部。

西部開拓時代も終わりを迎える頃、アメリカ大陸を横断する乗馬レース「スティール・ボール・ラン」が開催されます。

主人公たちがゴールを目指す裏でアメリカ政府はある目的のために暗躍。

やがて両者が対立していきます。

当初は作者・荒木飛呂彦さんによる新タイトルかと思われていましたが、後にジョジョ第7部だと明言されました。

第6部ラストで世界が作り替わったため別の世界線でのお話になっていたようです。

シリーズ定番である「スタンド」の概念ももちろん登場。

マイク・O

「マイク・O(まいく・おー)」はアメリカ合衆国大統領の護衛でスタンド使い。

大統領はSBRにおいて悪役なのでマイク・Oも敵サイドです。

スタンド名は「チューブラー・ベルズ」。

能力を使って政府内の裏切り者探しを請け負っていました。

せりふに「世界」を付ける面白い癖があります。

キャラが立っていることに加えスタンドの殺傷力も高く、SBRの敵スタンド使いで一番好きかもしれません。

チューブラー・ベルズ

「チューブラー・ベルズ」は金属に息を吹き込んでバルーンアートのように膨らませる、マイク・Oのスタンド能力です。

膨らませた金属を犬や鳥に変形させて操ることができます。

具体的には釘から作り出した「バブル犬」、ブリキ製シャッターを変形させた「バブル鳥」など。

変形した金属はターゲットの体内に潜り込んだ後、元の形に戻ることで相手を破壊します。

バブル犬が臭いを追跡していたことから模倣した生物の特性をある程度再現する模様。

ところで、ドット絵にした丸いバブルはなんの生物なんですかね。

ウニ?

ドット絵の説明

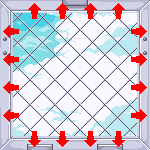

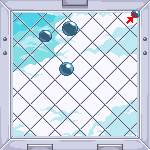

この作品はマイク・Oに焦点を当てたキャラクタードット絵です。

窓を挟んだ状態から侵入者(ホット・パンツ)と戦闘を開始するシーンを描きました。

無言で能力を発動させて臨戦態勢に入るのが格好良すぎます。

チューブラー・ベルズ

マイク・Oが窓ガラスの金属ワイヤーに息を吹き込み、風船のように膨らませる場面を再現。

バブルが浮かび上がっていくアニメーションに。

右端で膨らんだネジが揺れていたり手前側のバブルが上下に浮遊しているなど、動きに幅を持たせたのもポイントです。

[制作記事]こだわろうと思えばいくらでも手間をかけられる?ドット絵の泥沼ポイント

ドット絵はやろうと思えばどこまでも手間をかけることができます。

ドット絵アニメーションの場合は手間をかけるイコール枚数を増やす、になりがち。

どこかで制限をかけなければ作業量は風船のように膨らんでいくでしょう。

そのため私は計画段階で「ここまで描く」という線引きをしてから制作に臨むようにしています。

とはいえ「時間が無限にあるならこだわるんだけどなあ」というポイントに気づいてしまうことはザラ。

どうしてももやもや感を拭えません。

この後半記事ではマイク・Oのドット絵で諦めた泥沼(と思われる)ポイントを紹介。

こだわれば作品がリッチになるのは間違いありませんが、かけたコストにはまず見合わないだろう要素を説明します。

物体の動き

最初の泥沼ポイントは風船自体の動きです。

手前の金属バブルのアニメーションは上下に動かす(座標移動する)だけでした。

現実の風船はどうでしょう。

風向きによって傾いたり左右に流れたりしないでしょうか。

回転して別の面をこちらに向けることもありそうですね。

これらをドット絵で実現するためには1コマごとの描き込みが必要になります。

手前や奥に傾くといったZ軸の動きを取り入れるとさらに見栄えが増すでしょう。

しかし画像の表示座標を変えるだけのアニメーションと比べると圧倒的に作業量が増えることは言うまでもありません。

画面内に複数配置されている主役でもないオブジェクトにその作業……私には無理です。

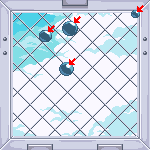

光源位置の変化

次の泥沼ポイントは光源です。

今回のドット絵は背景から分かる通り、マイク・Oが屋内を覗く構図になっています。

屋外から光が差し込んでいると仮定しますと光源は窓(の方向)になるでしょう。

ここで金属バブルを確認。

光源がどれも右上に設定されていることが分かります。

光源の位置を踏まえるならば金属バブルのハイライトは窓に近い側にあるべき。

例えば窓の右側にあるバブルは左側から光が当たり、上にあれば下側に光が当たる、という具合になるはずです。

それにもかかわらず下から上へ移動したバブルのハイライトは右上に固定。

つまりこのドット絵はゲーム的な考え方(背景とオブジェクトを個別に管理し、重ねてひとつに画面にまとめる方法)で制作されているのです。

説得力を持たせたいならばバブルの位置に合わせて、光が当たる位置を変えていくべきでしょう。

実現には1コマごとに描き込みが必要となります。

やりたいかどうか……私の答えは分かりますね?

最近ではドット絵にエフェクトを重ねる表現方法が流行しています。

明かりも設定できるようです。

光源に合わせて手描きする時代は終わっているのかもしれません。

現実的な描写

最後は現実的な考え方をどこまで入れるかという点です。

(先述の2項目も正確にはこの分類ですが大体のドット絵が該当するので分けて紹介させていただきました。)

例として網入り窓ガラスを挙げましょう。

窓から発生するバブルはガラスに埋め込まれたワイヤーが変化したものです。

ワイヤーからバブルが発生しているわけではありません。

つまりバブルが膨らんで飛んで行った後、窓ガラスからワイヤーが消えているのが「正しい表現」になります。

さて、これを反映すると作業量と異なるベクトルの問題が発生することに気が付きましたか?

ループアニメーションのつなぎを考え直さないといけないのです。

アニメーションの冒頭で存在していたワイヤーが末尾では消滅している。

すなわち末尾から冒頭の間にあるはずの「ワイヤーが再生するフェーズのアニメーション」を追加する必要があります。

おそらく暗転などで場面転換した方が楽でうまくいくと思いますが、ぶつ切り感は否めないでしょう。

ドット絵を描いている最中に生じる「楽な道を選んだんじゃないか」感はいつになっても消えてくれません。

最初の方針を貫いたと気持ちを強く持ちたいですね。

それでは今週はここまで。

次の記事でお会いしましょう。