【不安の種】夏のホラーもいったん終了!最後は大好きな漫画から「あそぼうおじさん」のドット絵

ホラー作品はひとまず今回で一区切りです。

「夏のホラードット絵2025」と題して、7月から怖い題材を元にしたドット絵をXに投稿してきましたが、これで8月分までのストックが完成しました。

ホラーは大好きなので季節を問わず描いていくつもりですが、今回はひとまず締めということで。

時間はかかりましたが、区切りにふさわしい大作ができました。

ぜひ見ていってください。

日常のすぐ隣にある恐怖……ホラー漫画『不安の種』

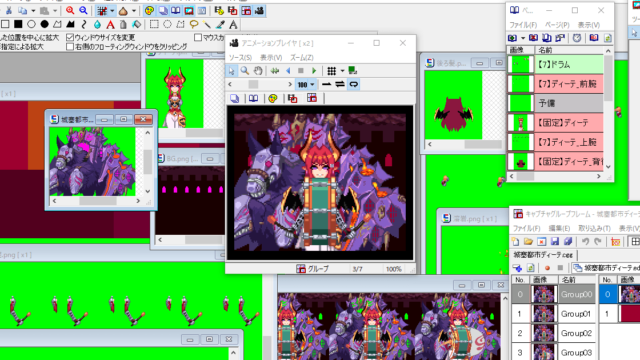

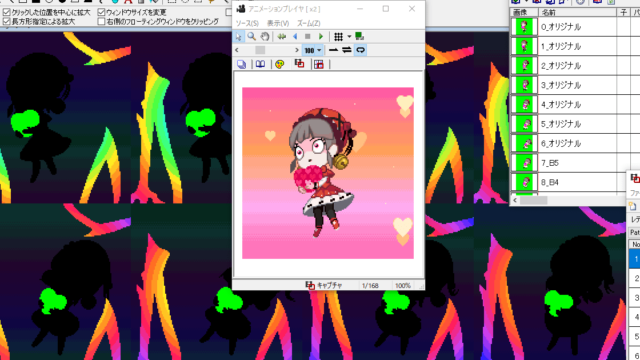

タイトル:『あそぼうおじさん』

制作時間:62.8時間

『不安の種』は、チャンピオンREDおよび週刊少年チャンピオンで連載されていたホラー漫画です。

続編は『不安の種+』のように、タイトルが少し変化しているのでご注意を。

作者は、中山昌亮(なかやま まさあき)さん。

1エピソードあたり約5ページという超短編オムニバス形式で、怪異との遭遇を描いた作品です。

舞台は全て日常生活のワンシーン。

相手の正体や目的が一切分からないまま、ただ「出会ってしまった」不気味さだけが残ります。

何か悪いことの前触れかも……そんな不安を駆り立ててくる、静かに怖い作品です。

このブログではこれまでも『僕が死ぬだけの百物語』『裏バイト:逃亡禁止』『ニクバミホネギシミ』といったエピソード独立型ホラーを紹介してきましたが、そもそもこういうジャンルをチェックするようになったきっかけが『不安の種』でした。

つまり、個人的に強くフックされた作品。

非常におすすめです。

過去にも『不安の種』のドット絵を描いていますので、よろしければそちらもどうぞ。

始まりにふさわしいエピソード『あそぼうおじさん』

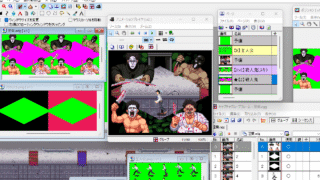

「あそぼうおじさん」は、第1話『あそぼうおじさん』に登場する怪異で、小学校の昇降口に現れます。

目が描かれた麻袋を頭からかぶり、長い袖で手を隠した奇妙な見た目。

校舎の中には入れないようで、外から子供に「遊ぼう」と話しかけてきます。

見た目のインパクト、目的の不明さ、進展も終息もせず終わる展開……

まさに『不安の種』らしいエピソード。

初見でも「この漫画ってこういう感じなんだな」と空気感が伝わる、導入としてぴったりの第1話だと思います。

ドット絵で「あそぼうおじさん」を再現したら締め出してしまった件

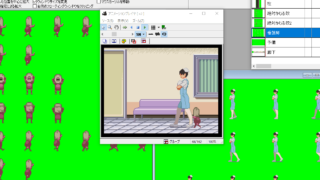

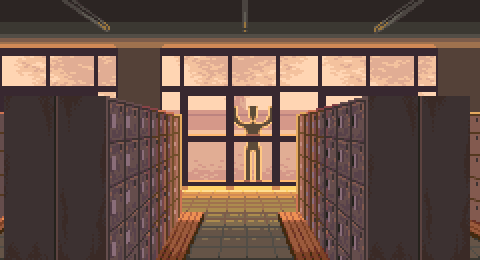

この作品は『あそぼうおじさん』のエピソードを再解釈して制作したドット絵です。

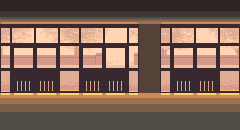

小学生の視点から、昇降口を見つめる構図になっています。

昇降口は横方向に無限ループ。

その視界の端に、ちらりと人影が映ります。

しばらく見つめていると、遠くにいた人影がだんだんと近づいてきて……

最後は漫画のハイライトシーンと同じく、校舎に入れないあそぼうおじさんが、入口に張り付いて体をガタガタ揺らします。

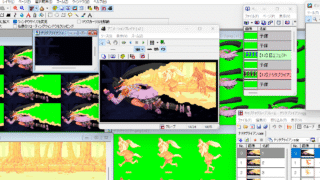

昇降口構成の工夫が大きな失敗に

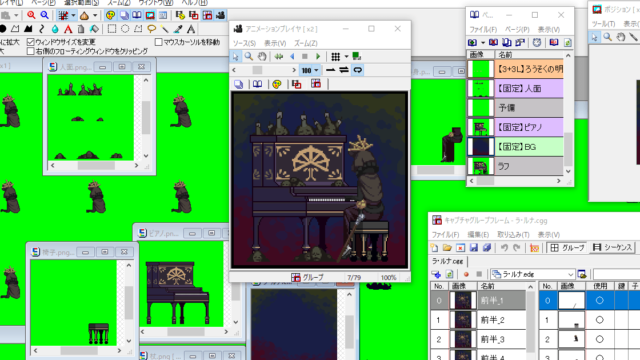

昇降口のアニメーションを制作するにあたり、背景を以下のような構造で作りました。

- 下駄箱(上層)

- 入口ドア(下層)

この2つを重ねる構成です。

しかしこの方法、完成するまで全体像が見えないんですよね。

場所ごとに差をつけるとおじさんの配置位置に困る可能性があり……悩んだ結果、入口ドアを全て閉じた状態に統一することにしました。

が、それが大失敗でした。

閉じたドアが演出意図を台無しに

原作では「あそぼうおじさんは校舎に入れない」ことを印象付けるために、開いた入口から踏み込んでこない描写になっています。

だからこそ、再現にはドアを開けておく必要があったんですよね。

閉じた状態にしたことで、

- あそぼうおじさんが自力で入れない演出が成立しない

- 「学校が扉を閉めて怪異を締め出している」と誤解される恐れがある

と、痛手を負いました。

ドアが開いていても整合性は取れるとラフ作成の段階で気付いていたので、初期構想にとらわれ過ぎたと反省しています。

夕日を取り込むために上下ガラス張りにしたけれど

原作の昇降口ドアは上がガラス、下がボードというデザインでした。

しかし今回は夕日の光を少しでも取り込もうと、上下ガラス張りに変更しています。

閉じたドアの下側が不透明だとおじさんの下半身が隠れ、シルエットも損ねますし。

しかし実はこれ、ドアを開けて作画していれば発生しない問題なんです。

日差しも取れましたし、おじさんの下半身も隠れません。

やはりドアを閉じたのは完全にミスでしたね。

技術的なミスはいくつも経験してきましたが、「演出を潰す形の自滅」は初めてかもしれません。

慣れないものを描くときは丁寧に工程を積み上げよう

『あそぼうおじさん』の制作時間は62.8時間。

規模の大きさを考慮しても、かなりの長丁場になりました。

パース付き背景が動く作品は(たぶん)今回が初めてで、品質に納得するまで時間がかかっています。

せっかくなのでこの章では、自分なりの「慣れない対象に挑戦する時の考え方と工程」を整理してみます。

基準は「質感が伝わるかどうか」

作画前に「どのレベルで完成とするか」を意識しておくことが大切です。

私の場合、その基準は「質感がしっかり伝わってくるか」。

初心者の方はもっとざっくり、「貧相に見えないかどうか」で判断してもオーケーです。

違和感を放置せず、描き込みを足したり色のバランスを見直したり。

それだけで自然と質感は高まっていきますので。

段階的に情報量を足すのがコツ

例えば金属製の下駄箱を描く場合。

いきなり鉄の質感を持った下駄箱を作画しようとすると、失敗しているポイントが見えにくくなってしまいます。

こういう時は、順を追って情報を足すことで、工程ごとの完成度を見極めながら進めるようにしています。

「金属製に見えるじゃん」と思えた時点で、品質目標はひとまず達成。

作画を完了してもいいですし、さらなる品質向上を目指してそこから試行錯誤してもいいでしょう。

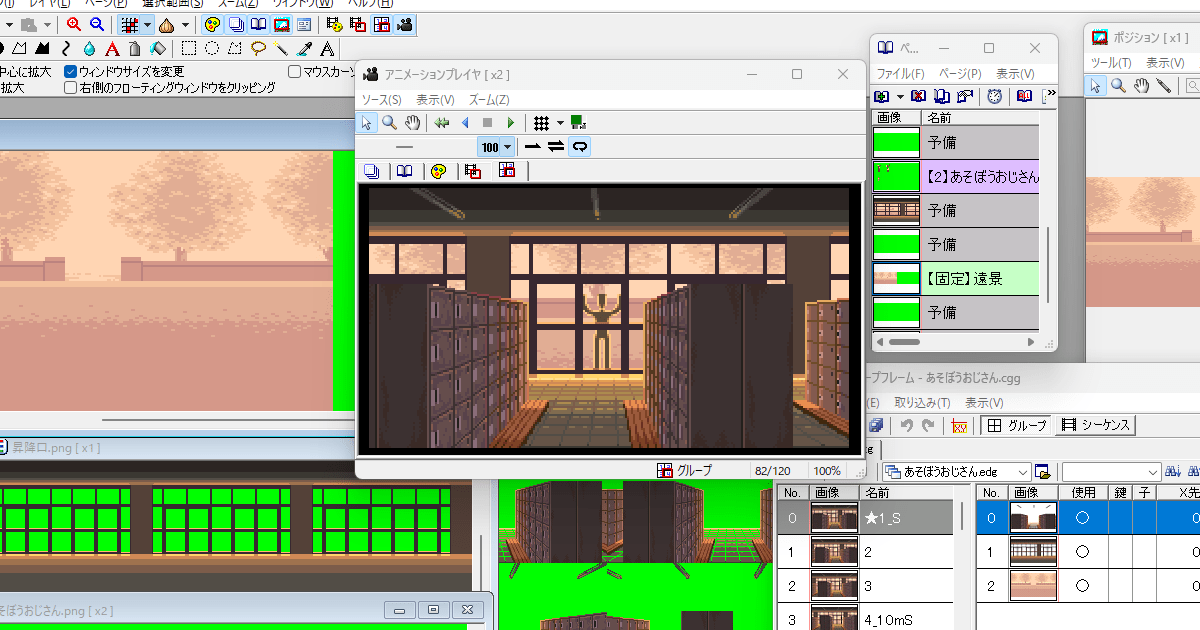

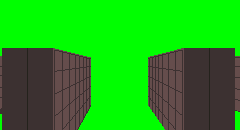

以下は、今回の下駄箱の作画フローです。

- 形状の作画

- アンチエイリアス(ジャギの処理)

- ハイライト

- パーツ追加

- 質感の描き込み

- 追加ハイライト

- 仕上げ(バランス調整)

順番に見ていきましょう。

形状の作画

まずは全体のシルエットと構造を作画します。

パース、サイズ感、色合い、配置をここで確定。

下駄箱の描写においてはフタの分割とパースがポイントになります。

この時点ではまだ、素材感や光の反射などは変更の余地があると考えてオーケー。

「形」だけは後から大きく変えにくいため、なるべくここで決めきるようにしています。

今回は夕日が差し込むシーンだったので、光が当たる範囲もこの時点でざっくりと設定しました。

アンチエイリアス

次にジャギの処理、いわゆるアンチエイリアスです。

本来は作業の最終段階で行うことが多い処理ですが、今回は早めに対応しました。

理由は以下の通りです。

形状の時点で処理しておけば、後の描き込みに集中しやすくなる

描き込みの質が不安定な場合、後で直すとアンチエイリアスまで巻き戻る可能性があります。

情報量が少ない初期段階で処理しておいた方が合理的です。

ジャギがあると実際より低品質に見える可能性がある

下駄箱のような直線中心のモチーフでは、少しのガタつきでも品質を不当に低く感じてしまうことがあります。

最初にジャギを取っておくことで「形までは正しく取れている」と認識しやすくなります。

というわけで、下駄箱にアンチエイリアスをかけた画像がこちら。

アンチエイリアスなしの時よりも、「ここから描き込んでいけばうまくいきそう」感が出たと思いませんか?

ハイライト

下駄箱のような固い素材は、エッジにハイライトを入れるとグッと質感が出ます。

これはドット絵における基本的かつ、お手軽なテクニックでもあります。

どこに入れるかの判断を迫られるので、前工程と比べるとやや思考の負荷が高くなるでしょうか。

今回は、入口に近いほど光が強く当たるようにハイライトを配置しました。

パーツ追加

形状が整ってきたので、下駄箱を構成するパーツを描き足します。

今回は取手と通気孔を追加。

こうしたパーツを加えることで情報量が増し、結果的に質感が引き上げられます。

特に平坦な面の質感出しは難しいですから、無理に描き込まず、パーツ追加までにとどめるのも手です。

実際、私は「ここでフィックスさせてくれ~」と祈りながら描いていました。

質感の描き込み

必要なパーツを全て描いても物足りなさを感じたら、ようやく質感の描き込みに入ります。

金属らしさを表現するには

- 強めの色差

- 傷やへこみ

- 錆や汚れ

なんかが有効ですね。

ただし、学校の設備があまりにも汚いのは作品の印象を損なう恐れがあり、さじ加減が難しいところです。

今回は水あかのような使用感を入れて、使い古された雰囲気を演出してみました。

追加ハイライト

描き込みを進めると、初期に置いたハイライトが不十分に感じられることがあります。

特に後からパーツを追加した場合は要見直し。

取手部分に明るい色を置いて、ハイライトを補完しました。

通気孔については質感描写の中で対応済みだったため、この段階で変更なしです。

仕上げ

最後は全体のバランス確認と微調整です。

描き込みを重ねる中で、形やパースが崩れていた部分を修正対応します。

今回は奥側のフタのパースを微修正して仕上げとしました。

手順のまとめ

以上の工程を振り返ると、ポイントは明確です。

必須要素・基礎的工程は先に処理する

下駄箱の形状やパース、光の当たり方など

応用表現や難易度の高い描き込みは後回しにする

金属の質感、汚れなど

慣れないモチーフに取り組むときほど、いきなり完成形を求めず、「確実に必要な情報」から順に積み上げていく姿勢が大切です。

そのうえで絵的・技術的に不足する部分を抽出し、自身を鍛え上げるつもりで挑戦していく……

これが私なりの「慣れない対象と向き合う方法」です。

それにこういう手順を踏むと、応用表現にたどり着く前に十分なものが完成する可能性もありますからね。

実は持っている武器だけで足りた……そんなラッキーもたまにはアリですよ。

いよいよ部屋が暑くなってきました。

去年よりはまだマシですが、明らかに作業効率が落ちています。

今回のドット絵に手間取った理由のひとつかもしれません。

まあ、スピードは遅くても続けていければ良しということで。

それでは今回はここまで。

次の記事でお会いしましょう。